编者按:本文是杨绛为《钱锺书手稿集》写的序。从中我们可以看到一代大师是如何做学问的。在钱锺书天才光环的背后,是超出常人的勤奋。

许多人说,钱钟书记忆力特强,过目不忘。他本人却并不以为自己有那么“神”。他只是好读书,肯下功夫,不仅读,还做笔记;不仅读一遍两遍,还会读三遍四遍,笔记上不断地添补。所以他读的书虽然很多,也不易遗忘。

他做笔记的习惯是在牛津大学图书馆(Bodleian——他译为饱蠹楼)读书时养成的。因为饱蠹楼的图书向例不外借。到那里去读书,只准携带笔记本和铅笔,书上不准留下任何痕迹,只能边读边记。钟书的“饱蠹楼书记”第一册上写着如下几句:“廿五年(一九三六年)二月起,与绛约间日赴大学图书馆读书,各携笔札,露钞雪纂、聊补三箧之无,铁画银钩,虚说千毫之秃,是为引。”第二册有题辞如下:“心如椰子纳群书,金匮青箱总不如,提要勾玄留指爪,忘筌他日并无鱼。(默存题,季康以狼鸡杂毫笔书于灯下)”这都是用毛笔写的,显然不是在饱蠹楼边读边记,而是经过反刍,然后写成的笔记。

做笔记很费时间。钟书做一遍笔记的时间,约莫是读这本书的一倍。他说,一本书,第二遍再读,总会发现读第一遍时会有很多疏忽。最精彩的句子,要读几遍之后才发现。

钟书读书做笔记成了习惯。但养成这习惯,也因为我们多年来没个安顿的居处,没地方藏书。他爱买书,新书的来源也很多,不过多数的书是从各图书馆借的。他读完并做完笔记,就把借来的书还掉,自己的书往往随手送人了。钟书深谙“书非借不能读也”的道理,有书就赶紧读,读完总做笔记。无数的书在我家流进流出,存留的只是笔记,所以我家没有大量藏书。

钟书的笔记从国外到国内,从上海到北京,从一个宿舍到另一个宿舍,从铁箱、木箱、纸箱,以至麻袋、枕套里出出进进,几经折磨,有部分笔记本已字迹模糊,纸张破损。钟书每天总爱翻阅一两册中文或外文笔记,常把精彩的片段读给我听。我曾想为他补裰破旧笔记,他却阻止了我。他说:“有些都没用了。”哪些没用了呢?对谁都没用了吗?我当时没问,以后也没想到问。

钟书去世后,我找出大量笔记,经反复整理,分出三类。

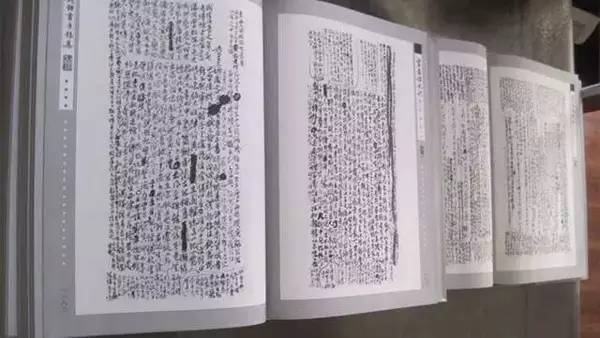

第一类是外文笔记(外文包括英、法、德、意、西班牙、拉丁文)。除了极小部分是钟书用两个指头在打字机上打的,其余全是手抄。笔记上还记有书目和重要的版本以及原文的页数。他读书也不忽略学术刊物。凡是著名作家有关文学、哲学、政治的重要论文,他读后都做笔记,并记下刊物出版的年、月、日。

钟书自从摆脱了读学位的羁束,就肆意读书。英国文学,在他已有些基础。他又循序攻读法国文学,从十五世纪到十九世纪而二十世纪;也同样攻读德国文学、意大利文学的历代重要作品,一部一部细读,并勤勤谨谨地做笔记。这样,他又为自己打下了法、德、意大利的文学基础。以后,他就随遇而读。

他的笔记,常前后互相引证参考,所以这些笔记本很难编排。而且我又不懂德文、意大利文和拉丁文。恰逢翻译《围城》的德国汉学家莫宜佳博士(Professor Dr. Monika Motsch)来北京。我就请她帮我编排。她看到目录和片断内容,“馋”得下一年暑假借机会又到北京来,帮我编排了全部外文笔记。笔记本共一百七十八册,还有打字稿若干页,全部外文笔记共三万四千多页。

钟书在国内外大学攻读外国文学,在大学教书也教外国文学,“院系调整”后,他也是属于文学研究所外国文学组的。但他多年被派去做别的工作,以后又借调中国古典文学组,始终未能回外文组工作。他原先打算用英文写一部论外国文学的著作,也始终未能如愿。那些外文笔记,对他来说,该是“没用了”。但是对于学习外国文学的人,对于研究钱锺书著作的人,能是没用吗?

第二是中文笔记。他开始把中文的读书笔记和日记混在一起。一九五二年知识分子第一次受“思想改造”时,他风闻学生可检查“老先生”的日记。日记属私人私事,不宜和学术性的笔记混在一起。他用小剪子把日记部分剪掉毁了。这部分笔记支离破碎,而且都散乱了,整理很费功夫。他这些笔记,都附带自己的议论,亦常常前后参考、互相引证。以后的笔记他都亲自记下书目,也偶有少许批语。中文笔记和外文笔记的数量,大致不相上下。

第三类是“日札” — 钟书的读书心得。日札想是“思想改造”运动之后开始的。最初的本子上还有涂抹和剪残处。以后他就为日札题上各种名称,如“容安馆日札”、“容安室日札”、“容安斋日札”;署名也多种多样,如“容安馆主”、“容安斋居士”、“槐聚居士”等等;还郑重其事,盖上各式图章。我先还分门别类,后来才明白,这些“馆”、“斋”、“室”等,只是一九五三年“院系调整”后,我家居住的中关园小平房(引用陶渊明《归去来辞》“审容膝之易安”)。以后屡次迁居,在钟书都是“容膝易安”的住所,所以日札的名称一直没改。

日札共二十三册、二千多页,分八百零二则。每一则只有数目,没有篇目。日札基本上是用中文写的,杂有大量外文,有时连着几则都是外文。不论古今中外,从博雅精深的历代经典名著,到通俗的小说院本,以至村谣俚语,他都互相参考引证,融会贯通,而心有所得,但这点“心得”还待写成文章,才能成为他的著作。

《管锥编》里,在在都是日札里的心得,经发挥充实而写成的文章。例如:《管锥编.楚辞洪兴祖补注》十八则,共九十五页,而日札里读《楚辞》的笔记一则,只疏疏朗朗记了十六页;《管锥编.周易正义》二十七则,共一百零九页,而日札里读《周易》的笔记,只有一则,不足十二页;《管锥编.毛诗正义》六十则,共一百九十四页,而日札里读《毛诗》的笔记二则,不足十七页。

钟书在《管锥编》的序文中说:“……遂料简其较易理董者,锥指管窥,先成一辑”、“初计此辑尚有《全唐文》等书五种,而多病意懒,不能急就。”读《全唐文》等书的心得,日札里都有。他曾对我说:“我至少还想写一篇《韩愈》、一篇《杜甫》。”这两篇,想是“不易理董者”,再加“多病意懒”,都没有写出来。日札里的心得,没有写成文章的还不少呢。

这大量的中、外文笔记和读书心得,钟书都“没用了”。但是他一生孜孜石乞石乞积聚的知识,对于研究他学问和研究中外文化的人,总该是一份有用的遗产。我应当尽我所能,为有志读书求知者,把钟书留下的笔记和日札妥为保存。

感谢商务印书馆愿将钱钟书的全部手稿扫描印行,保留着手稿原貌,公之于众。我相信公之于众是最妥善的保存。但愿我这办法,“死者如生,生者无愧”。

杨绛敬序

二○○一年五月四日

《钱锺书手稿集》,商务印书馆2011年8月版。