朱小地,北京市建筑设计研究院有限公司董事长、总建筑师。

朱小地的设计围绕三个方面展开。一是现代建筑如何回应传统,这个问题集中反映在旧城保护和更新的讨论和实践中。二是建筑师如何从关注自我的项目过渡到关注社会和城市。朱小地认为一个城市不应该是各种建筑的简单集合,而应更多地涉及城市如何为公众提供公共空间。他认为一座城市如同一个主题公园,应该有故事、有情节、有叙事,是一座让公众认同的城市。三是朱小地近期借助当代艺术拓展建筑学领域的一些实验,比如空间装置作品《庙雨》。他说建筑是一个社会产品,因此具有很强的社会属性,也理应进入城市的、公众领域的讨论中。朱小地认为这三个方面不可分割,共同构成了一个建筑师不断地寻找自我的过程,也构成了身处互联网时代的当代建筑师应有的知识结构和思维方式。在澎湃新闻近期对朱小地的专访中,朱小地结合自己过往的作品和经验,对上述三个方面进行了展开。

朱小地(清华大学建筑系1983级本科)

一、“民有化”有助于激励公众参与旧城改造

澎湃新闻:之前你在某些场合提到过旧城改造中“民有化”问题,即长期使用权归属原住民?

朱小地:关于北京旧城的保护,我认为最核心的问题仍然是产权。但产权问题比较复杂,我们可以用使用权来代替产权进行讨论,回避纠缠不清的历史遗留的产权问题,这样一来问题比较能够说清楚。改革开放以来,保护与发展是旧城面临的两个突出矛盾,二者之间应该是一个平衡的关系,不可偏废。发展,是如何面向未来;保护,是如何对待过去、对待传统。现实情况是我们对发展给予了太多的关注,而对保护的重视和投入远远不够。现在很多老房已经到了破旧不堪、甚至不能居住的状态,很多住在里面的人和当今的社会发展水平差很远,似乎生活在另外一个世界。时间拖得越久,这个问题就越突出。过去对待这种旧城的保护是由政府主导,随着社会的进步,各种规范逐渐落地,拆迁的成本增加的速度将大大超过政府财政能够承担的旧城更新能力,过去那种单向的、以政府为主导的拆迁已经行不通了。

我认为根本的解决办法是依靠原住民和社会各方面的力量,而非政府,或者说依靠两方面、多方面的互动,来解决旧房更新的问题。既然承认旧城的文化价值并进行保护,也就表明我们有决心将旧城尽可能地保护下来,作为当代人留给子孙万代的文化财富,那么为什么不承认房屋的使用权可以长期有效呢?我所讲的使用权的年限应该突破新建住房使用年限的规定,并将长期使用的概念确定下来。试想如果保护区旧房的使用权有一个很长时间的对应关系,那么投入的成本一定会分摊到整个使用年限之中,那么原住民或者外来投资者就会很容易地算清楚投入产出比,就会有积极性参与到旧城保护与传统建筑更新的事业中。

随着时间的推移,拆迁的成本增加的速度将大大超过政府财政能够承担的旧城更新能力增长。在中国历史文化名城、名镇、名村依然大量存在,绝不仅仅是一些一二线城市近年来遇到的保护问题。这些地方面临的同样的保护问题应如何解决?我提出民有化不是产权制度的讨论,应该是回避纠缠不清的历史遗留的产权的问题,让政府解脱本不属于自己职责范围内的包袱。解决的是让旧城保护真正成为各个阶层的共同参与的问题。

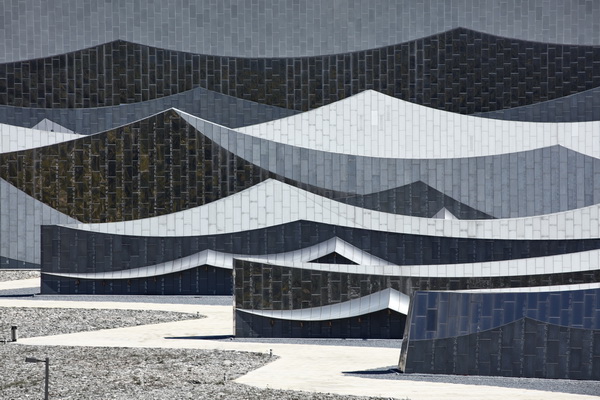

朱小地设计作品:又见五台山剧场

二、文化价值才是民众对旧城生活的最终认同

澎湃新闻:“原住民”的概念放在你刚提到的正在起步的历史村落和城镇中是成立的,但是对于北京这样的城市,比如大栅栏、前门附近,已经有调研显示住在里面的人超过一半是外来人口,他们本身就是流动的状态。通过提高公众参与度、调动居民积极性、让他们投入资金装修自己的房子,这个前提在类似的旧城区可能是不成立的。这种情况下,原住民的概念是否该重新定义?

朱小地:随着城市生活水平的提高,在旧城区已经有一部分人不能忍受低水平的生活状况,选择了搬出去。也有一部分人接受了政府搬迁条件,也搬出去了。目前进入旧城片区的流动人口不会变成原住民的主体。一旦使用权能够被长期明确下来,将会刺激原住民和社会各界参与旧城更新的热情,各方面都会有未来预期,高质量地完成保护与更新,最终吸引认同旧城生活环境的人士定居下来,这当然包括原住民、本市其他地区居民,也包括外来人士。

这就引出了下一个问题——如何进行旧城改造。我认为在旧城保护的工作中,必须坚持的原则是,应该确保城市街巷、院落肌理和建筑风貌的延续。一是街巷结构不能动;二是四合院的肌理不能变,不能将几个院子拆除合成一个大四合院,引进高端人士搞绅士化,最后都变成了达官贵人住的地方;第三就是传统建筑风貌能体现的机会不能放弃,不能为可设计的自圆其说,拒绝对传统形式进行假设性的使用,影响传统建筑的原有形态。

建筑和居民应该是对应的,只有建筑环境的营造,才能有认同的居民进驻。这是一个自我选择的过程。文化价值就是一个平台,一种双向认同的过程。因此,我提出文化整体保护的理念,我们不仅仅保护旧城,同时也保护旧城中的居民,我们的旧城不仅是一个物质形态。所以要明确使用权,并做一个时间的量化。可以说年限量化多少,社会就会投入多少。在这个基础上,保护区的规划、建设和管理的问题就来了。

当然,政府也应负有相应的责任,比如解决交通、停车和市政基础设施的建设。我提出的解决方案是政府应该对地下空间的开发进行投入,争取为旧城的建设提供新的资源,改变过去旧城保护囿于现有街巷空间不足的问题。同时,地下空间的开发不仅解决了现代城市标准的市政管线的接驳,也提供了充足的地下停车空间,还可以为地上院落空间中的建筑在地下层扩充使用空间。

这样一来,旧城建筑的市场价格将会有一个很大的上升空间,加之使用权的明确,会为旧城保护工作的整体推进提供持续的动力。因此,无论谁居住在此地,并不是一成不变的,并不需要政府来管,而是一种市场的选择,文化的选择。不仅有市场价格的单一导向,而且还有文化价值的导向。

澎湃新闻:但是在这种市场经济的逻辑下,最后一个地方的地价会越来越高,继而造成阶层的划分,原来的流动人口都被从这个地方驱赶出去了,那么本质上这还是一个绅士化的过程。

朱小地:你说的这个现象确实存在。我刚说希望不是政府主导的,而是民众参与的。我相信一定会有喜欢住在那里的原住民不会走的,这个比例可以占到30%左右。反过来进入这个区域的人也不一定是权贵,四合院可能仍然保持着大杂院的状态,是每个人的选择。来的人是因为喜欢这样的环境,自然也就会变成这里的住民。原住民的概念也是不断变化,是因为他喜欢这个地方才来,这就是很重要的价值认同。

澎湃新闻:在你参与旧城改造的过程中,是否遇到困难?

朱小地:旧城保护是探索性的,不存在唯一的路径,都是一个实验的过程。所谓实验就是方向的探索,存在着成功与失败的问题,就有风险。所以政府是否建立起足够的信心支持建筑师来探索是很重要的。比如对于居民的生活习惯,作为建筑师我们到底是去改变他们,还是去顺应他们的习惯?对于建筑师来说,切忌主观选择性地应对居民的生活习惯,并作为设计的缘起,那样并没有解决问题。旧城保护应该是解决问题,而不是呈现问题,并将问题保护下来,这是学术层面要讨论的。我个人观点是建筑师的工作,不管在任何地方,应该体现建筑师的能力,建筑师为社会问题提供解决的可能性,中国建筑师应该有勇气、有能力解决问题,给城市注入新的能量。

朱小地设计作品:又见敦煌剧场

三、建筑需要激发公众体验,创造新的人文精神

澎湃新闻:你认为一个建筑师从个人作品的实现到社会层面的关注,是如何慢慢发生的?

朱小地:建筑师经历了比较长的实践过程之后,应该有一种新的发现:建筑在整个社会大系统中应有角色。建筑师在初期避免不了习惯于执业的操作,满足客户需求。但是建筑活动涉及到方方面面的问题。比如城市,谈到城市的问题也就是公众的问题,城市对应公众,城市空间对应着公共利益,公共空间就是公共利益的集中体现。

只有对城市拥有了态度,才能有自己的观点,这种观点是发自内心的,是职业所要求的建筑师和社会层面达成的共识和默契。包括做具体的项目,思考的出发点不仅在于建筑本身的经验,而是建筑与周围环境甚至整个城市的背景结合在一起,最终反过来是将自然和社会中的力量影射到建筑当中。这是相互的,建筑师越考虑更多东西,就会得到更多东西。

城市里的建筑已经不能简单的、单一的看待了,它是一个碎片聚集的概念。城市的密集、公众的加入,以及当代语境的变化造成了这些改变。公众介入之后,只靠建筑本身获得的能量太低了,要靠城市的背景,要体现公众本身利益的诉求。要让公众看得懂,否则公众怎么会有热情来参与评价?

所以建筑应该体现新的人文精神,即不仅考虑建筑本身,还要考虑观众,可能更加突出的是公共空间的力量,比如三里屯village、侨福芳草地,他们已经将建筑群与城市的关系作为一个主题了。一个建筑需要主题,一个区域需要主题,一个城市仍然需要主题。

澎湃新闻:你之前设计的两个剧场:又见五台山剧场和又见敦煌剧场,是你上面提到的公共项目吗?

朱小地:对,包括我们接下来要讨论的珠海大剧院,今年年底很快就要进行首演了。这些之所以能成为公众话题,之所以成为当地的标志性项目,不在于它本身做的怎么样。又见五台山剧场的折墙、通过不同的反光材料的应用将当地的天光云影都吸收进来,观众在行进过程中会轻易地发现周围的一切景观都是在不断发生变化的,他置身于这样的环境、融入到这样的环境之中,以至于产生一种忘我的感觉,这种感觉的获得正如佛教的教义一样,给人以巨大的心灵震撼。

又见敦煌剧场面对着举世闻名的莫高窟石窟,以及其中的壁画、泥塑、石雕、经文等等文化瑰宝,如何通过隐喻的方法,将水的空间意向与沙漠、戈壁对应起来,用沙漠中的水来对应敦煌在世界文化艺术中的地位。这些设计充分考虑了环境要素与建筑的关系,让建筑占有了整个环境的力量。因此建筑是消隐的、模糊的、看不见整体形象的,更不可能去简单地追求所谓的形式和造型。如果将当代建筑作为城市公共艺术来考虑,那么建筑只有在更大的范围内寻求答案才能有所体现。必须让建筑创作进入到场所精神的追求,它才有可能成为一件巨型的公共艺术品,观众才会有一个对话的过程。此时的建筑已不是建筑了,而是一种现象,一种可能性,一种对场所的贡献,是植根于传统文化中的。

澎湃新闻:所以这两个剧院也算是你对当代艺术的一种探索?

朱小地:还是建筑的范畴,我是用了当代艺术观念和表达方式来拓展建筑设计。这几年我同时在做一些当代水墨和装置的作品和展览,我认为这不是跨界,而是不断地发现和修正自我。