残卷陈篇,有愧桃李,岂敢自恃误后生。

鬓已白,望稍释负背,山水从容。

——摘自常迵先生诗句,《沁园春》1982年

九

回忆到这里,想起我曾在2006年父亲节时,在父亲离开我们十五周年的日子,写了一篇回忆童年的小文:《和父亲一起吃西瓜》,既寄托着我们子女对他的思念,也描述了父亲具有的独特的启蒙和教育方法。

他善于抓住最简单的生活小事给我们讲科学知识,不管年龄大小,不论知识深浅,他说,只要他讲,我们都一定能懂。那是个有趣的故事,发生在1959年间:

一个暑天的晌午,爸爸抱着一个水池中镇凉的大西瓜,让妈妈招呼我们过来吃。那时没有冰箱,买了西瓜后都先放在凉水里泡着。每当全家吃西瓜,总是分成四份。我们姐弟三人每人一份,爸妈分剩下的一份。 记得那时我是小学三四年级有十来岁,大弟弟振工约有七岁多,小弟振明也就三岁还不到。那是个三伏天儿,十分闷热,空气不蒸发,在房间里凝固着,我们个个汗流浃背的。

小家伙振明的个子还没有桌子高。他拼命踮起脚,望着桌上的西瓜,小手扒着桌边,嚷道:“我要吃瓜,我要吃瓜!” 要知在那时夏天解渴的西瓜也是很希罕的呢。

“别急,”爸爸说,“别急,我切开分给你四分之一还不行吗!”

“不,我要一百分之一,一百分之一!”小家伙接着爸爸的话茬儿,双腿蹦着高儿。

爸爸大笑,对我们说:“咳,那我可还真不好分哪!”

我和弟弟们还没弄清怎么回事,爸爸却一边给我们切瓜分瓜,一边开始讲起了洋洋的分数原理来。

“就像切西瓜,切一半就是两个二分之一,分四份呢,一份就是四分之一。”

接下来又是什么分母、分子,谁大谁小等等,他只要开讲就一发不可收拾。妈妈说这是职业病,不管什么水平的听众,道理难也好,易也罢,他都翻来覆去地把一个题目发挥得淋漓尽致。拿他的话来说是“从根儿上用简单的话解释复杂的道理”。那时的我,对于分数也只听了个大概齐,可想于振工和振明更是“对牛弹琴”了。

讲到兴头上,爸爸开始考问道:“如果你想要得到最大一份的西瓜,你应该要几分之几呢?”

我抢答:“二分之一!”心想,这该是最大的一份儿了。

爸爸说:“你倒是听明白了分数的道理,不错,切一刀,拿一半可算最大的了。”

他又看着小弟振明,逗着他问:“那你呢? 你要几分之几呢?”

“我要一百! 一百!”家伙不加思考的嚷。我心想:在这不脱鞋还数不过二十的年龄,他肯定弄不明白什么分不分数的。不过这会子,他怎么知道不说要“一百”再加上“分之一”了呢。而且,自打开始他就认定了“一百”准是个大数嘛。

振工一直没作声,他精力似乎全在吃瓜上,西瓜水流到了脖子根。爸爸问他,他呆呆地沉默了一会,才漫不经心地说:“要最大的?那我,我就要一分之一吧。”

爸爸拍手笑道:“看来,姐姐是中规中矩的,这永不会错吧。振工很是有创意,动了脑筋,应该加分,加分!小家伙振明呢,也不简单哪,你连数都掰不全呢,已然能参加数字的游戏啦。”

就这样,我们说着乐着,吃了瓜,解了暑,外带着,还学了个叫 “分”的数。

1961年在颐和园

半世纪后重新想到这个场景,仿佛就在昨天。回忆我们姐弟三人后来走过的艰苦而曲折的路,感慨不已:

当我经长途跋涉,最终获得基础和临床医学双博士学位后,我才意识到:不管是做精细的心脏细胞电生理试验,还是做悬壶济世的心脏病医生,爸爸鼓励我的“循规蹈矩”,都算是个挺不错的基本素质。

从小就不喜按常理出牌,大智若愚,常因“拐着弯儿的思考”受爸爸表扬的振工,能几经磨砺,在知天命年后于2004年在北美荣获杰出华裔企业家的称号。又孰知,他捧回的那“最佳创意奖”是五十年前爸爸就颁发给他了的呢。

那个天份过人,自幼曾以“过目成诵”名声遍传清华园的小弟振明,在没数清数,先听“学术权威”讲分数的环境中长大。他的人生道路中,不管是作为食堂烧火的小伙夫、鏖战于黑白世界的围棋国手,还是驰骋在商场的银行家,有爸爸的这种智力开发,不难解释:他都能泰然处之,荣辱不惊,游刃有余了……

1957年和父亲接待苏联专家时的留影

1963年春节

1984年重聚水木清华

十

1966年春,“文化大革命”开始了。

这场浩劫使中国文化科学教育事业再一次灾难性地陷入谷底,但这次就牵涉更广、摧残更重、危害更深了。清华园成了这场“革命”的前沿。校园里不再有读书声,高音喇叭的喧嚣昼夜不息。清华园的标志二校门被轰然推倒了,它推倒了中国教育的基石,也推倒了几代学子的希望。大礼堂草坪上,周围的系馆前,“造反有理”的大字报铺天盖地。一时间,所有的是非曲直全部翻了个儿。

有了57年的经历,这场“史无前例”、“触及每个人灵魂”的文化大革命对父母来说,不过是十年前那场颠覆命运的狂风恶浪的余波罢了。心能苦忍,父亲也变得坚强了。我们的家被抄,父亲被叫成“资产阶级反动学术权威”被隔离批判,工资也停发了。后来,随着全国的动荡形势,清华园也开始了疯狂的派系武斗。一个堂堂的高等学府,一时间,变成了刀光剑影的战场。没有了课堂,没有了学生,父亲就如失业一样。

1970年,父亲被下放到江西鲤鱼洲农场。在艰苦的环境和劳动中,他因旧疾糖尿病没有得到医治而失去控制,几个月之内体重失去了四十多斤,但仍坚持农田劳动,从未休息。他插过秧、担过粪、养过鸡、喂过猪。他在忍受着极大的身体消耗,但始终保持着乐观的心境。他的打油诗“大雨落秧田,白花一片。雨淋只当水洗面,愈下愈干”曾感染了周围的许多年青人。他不能消沉,不能放弃。

父亲在江西鲤鱼洲农场劳动时,已瘦了40斤(1970年)

1971年底,父亲只身一人随无线电系迁往四川绵阳分校。知道那里条件艰苦,母亲很不放心。当时,我在山西插队,就找空到绵阳看望了父亲。

出了绵阳火车站,搭乘一辆运粮的卡车,走一个多小时才颠到了分校所在地。

父亲和所有的教师一样,住在一间单身宿舍里,厕所和漱洗间都离得很远。三顿饭在食堂吃,稍去晚些就是冷的了。

父亲人很瘦,但精神颇好。从他的眼光里,我看到久违了的轻松和愉快。我早知道,这是因为他终于有了重新上讲台的机会。系里分配父亲教刚入学的那班工农兵学员,他们当中有些只有初中甚而小学的文化水平。

他白天讲课,晚上编写讲义。当时没有现在的打印条件,讲义是要先在钢板上刻好蜡纸,然后用油墨印制的。每当夜深人静,总能看到父亲宿舍的灯光亮着,听到他刻钢板的沙沙声响,直到很晚。

有一天,我到他讲课的教室门外,隔着门玻璃想听听父亲的讲课。我听不清他的声音,但从黑板上的算式,看得出他是在给学员补习四则运算。虽然,在现在看来,这似乎是个玩笑。但父亲一丝不苟的板书,不时和同学交流的眼神,课堂里不断传出的阵阵笑声,使我相信了父亲前一天晚上的话:

“我一定能把他们教出来,不管什么样的基础,只要学,就成!”

星期天,我和父亲去赶集,那真是苦涩岁月里的欢愉。我们背着竹篓,走过水田的小径,穿过满是桔林的山丘,再走几里地,就到了集市。每次我都挑些新鲜鸡蛋,为给父亲补养一下。有一次还买了一只母鸡,熬了鸡汤,那飘满整楼道的香味,我以后再也没有闻到过了……

十一

十年中,即使在那惊风密雨、朝不保夕的残酷环境里,父亲依然心系着国家的教育事业,担心科学被唾弃,教育会断代。在那极其封闭的有限条件下,他仍然关注世界科技发展动态。我记得我们姐弟三人都陪他多次去过王府井的外文书店,一去就是一整天。他搜寻、思考相关的资料,极力跟上世界科学的步伐,并在很早时就潜心构筑着我国信息科学的发展蓝图。

1976年,浩劫过去,父亲时已年过花甲。他兴奋地赋诗抒发他的喜悦和壮怀:

寒凝大地沃春华,

惊雷动地百花发。

愿借东风勤努力,

老树也得着新芽。

父亲的学术生命又重新开始。他要抓紧时间,把自己的所学所知所想,倾囊奉献给社会,传授给晚辈后生,以弥补这几十年的损失。

和教师,和学生(1985年间)

多年来,父亲以他敏锐的目光,一直注视着信息科学的发展动态。他不失时机地在清华率先筹建和领导了信号处理与模式识别教研室,设立了模式识别与智能控制专业博士点以及博士流动站,取得了国内外都领先的多项研究成果。他担任了国际模式识别学会的主席团成员,使得我国新兴的信息科学技术的发展尽快走向世界。他急切地推动着我国模式识别学科的发展、学术队伍的壮大。

八十年代初,父亲送了一批他的学生教师分别到美国麻省理工、哈佛和各其他先进院校进修。麻省理工学院是他30年前学习的地方。1980年10月,他重访了这所在信息科学领域居世界领先的学校。后来,我们听李衍达叔叔讲,那次访问期间,父亲没有住旅馆,每晚就挤在李衍达老师的12平方米的宿舍里,两人讨论着如何在清华建立起自己的具有现代水平的信号处理实验室。他们的长谈往往到深夜。一切将从零开始。

以后的日子里,父亲就从没有真正休息过了。

讲座

学术讨论

主持会议

研究生答辩

邀请MIT著名信号处理专家奥本海姆教授

指导美国来华博士后

家中客厅的讨论

父亲兼任校内校外,学会和政协的多项职务到石油勘探部门进行调研。虽然年事已高且社会工作繁忙,他仍坚持在教学第一线,为研究生亲自讲课,指导他们的选题、立论、科研和成文。

关于地震信号处理的手稿

他带领师生深入生产第一线,从这一领域选择一大批科研题目。为解决国家的“七五”科技攻关项目地震勘探方面的难题作出了贡献……家中的客厅,重新成为他与学生和同事们讨论问题的重要场所。

他白天的会议讨论不断,夜晚书房的灯光长时不熄。他是在和时间赛跑。

正如他诗中所说:

“老牛应识耕耘至,丰登需负重,正是奋蹄时。”

十二

1987年底,过度劳碌的父亲病倒了。接到弟弟给我打来的电话,我急切地从纽约飞回北京。那是个寒冬,街上的北风刺骨,医院里的气氛沉郁。父亲瘦了,也老了很多。看到他时而清醒,时而昏睡的躺在床上,我的泪水再也无法掩忍。振明特别告诉我,父母知道我正在做博士论文的后期实验、准备完成答辩的紧张阶段,本不想让我知道他的病情。

后来的一个月,父亲渐渐好起来时,我和他在床边开始聊天。他会饶有兴致地和我讨论我所研究的博士论文课题。我当时是在做心脏基础电生理的实验,课题是研究心肌传导束细胞膜电位对心律失常产生机制的。我用的方法是在当时还很先进的“膜片钳”方法,把微电极插到细胞内,记录通过细胞膜的电流和电位差,寻找不同药物或其他因素对细胞的作用。父亲对我用的方法颇有兴趣,提出不少的问题,让我给他解释。有的我自然解释不出,但使我宽慰的是,虽然大病一场,父亲的思路恢复得很不错了。

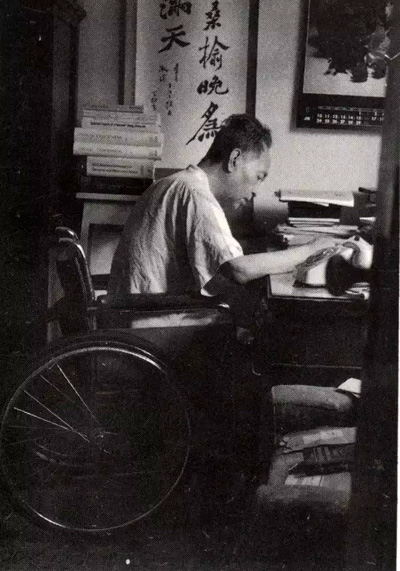

病后继续工作(1990年)

后来的几年中,父亲在与疾病进行顽强抗争的同时,更加珍惜有限的时光。他坐在轮椅上主持国际学术会议,躺在病榻上著书立说。每周都在病床前与教研组和有关人员商讨国家、学校和教研组的科研问题,谈他对教育发展的规划和设想。

1988年轮椅上主持学术会议

1991年6月广州会议期间于深圳大学(昌民照)

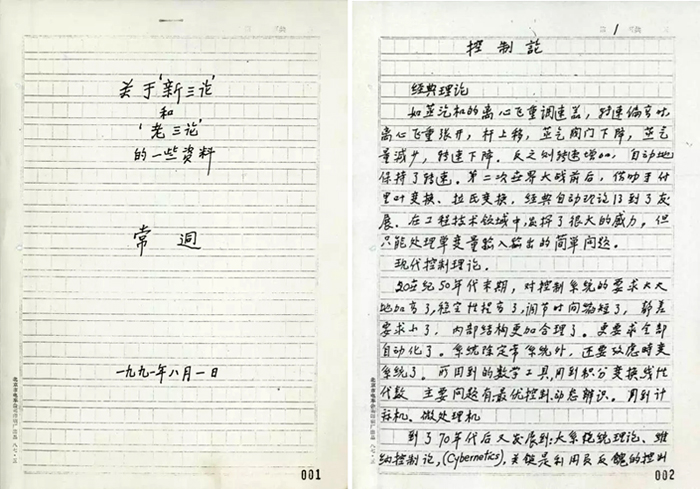

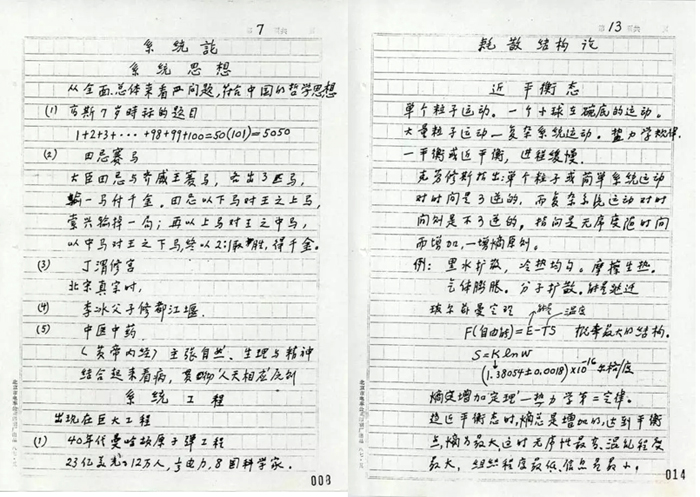

他离世的前一周,完成了《关于‘新三论’和‘老三论’的一些资料》一文,勉励后辈“要始终站在科学发展前沿,放眼未来,赶超世界”。而那篇《信息科学的发展展望提纲》,父亲一直写到生命的最后一刻。

父亲为祖国的科学教育事业可谓呕心沥血,鞠躬尽瘁。

工作到最后一刻,1991年8月去世前一天

“新三论”和“老三论”的手稿完成于逝世前一周

在一片“纸堆”中,他奉献了一生……

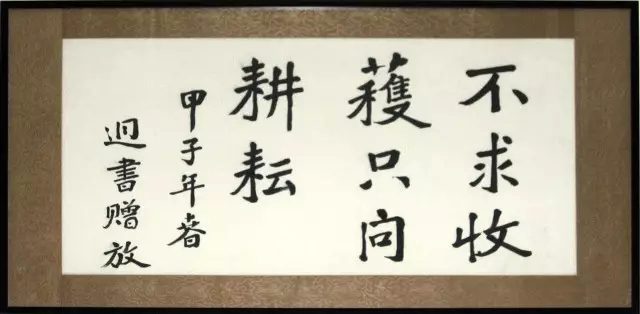

多年来,我们姐弟三人在人生的风风雨雨中,时时想起父亲的教诲,重温他做人的理念,不断吸取拼搏向上的力量。我们从小耳濡目染,从父亲身上学会了应该怎样认识自我、怎样相处他人;学会了怎样正视荣誉和坎坷,怎样对待事业和家庭。在父亲离去的日子里,我们姐弟三人奋斗在不同的国度,不同的领域,有着不同的事业。但相同的是:父亲自幼对我们的“不求收获,只问耕耘”的教诲和他那热爱事业、奋斗不息、宽容待人、荣辱不惊的真传却无形中指引我们走过了共同艰难的创业之路。

常放出国前父亲赠的手书,他的做人做事准则 (1985年)

不论我们走到哪里,面临怎样的坎坷和失败,不管我们身居何职,取得何等的荣誉和成功,我们都想象想像着有一处永无纷争和疾病的地方,父亲在那里,母亲也在那里,永远慈祥地向我们投下关注的目光……

后记

我正编写这篇回忆父亲的文章时,接到两个弟弟从北京打来的电话。正是丁酉鸡年大年初三,他俩正兴致勃勃地准备和清华校友开发的一个人工智能围棋程序,做一次期待已久的人机手谈。

随谷歌“Alpha Go”的启示和迅猛进步,清华校友主办的公司也开发了一个人工智能的围棋新程序,清华校友围棋协会在新春佳节期间组织了贺岁杯围棋对抗赛,二位弟弟有幸入选能和这新开发的程序进行第一次交手。这是软件开发创新还是游戏娱乐,说不清了,但这确实是一次网上直播,颇受注目,新颖奇特的围棋对局。

我虽不会围棋,但从小在啪啪的棋盘落子声中熏陶着,与其有着不解之缘。晚上睡觉,二位弟弟占着我的床铺摆着一局;饭点儿时间,他们的棋盘却霸着餐桌,全家都得等着此局的结果。我从来都没有关心过他们的输赢,因为有输必有赢。但人机试手这消息在我看来是那么令人振奋,因为它使我们姐弟三人都想到父亲晚年专注发展人工智能的卓识和贡献。而今天,在纪念父亲百年诞辰的日子里,振工振明可以参与到一项人工智能程序的支持和改进之中,这是多么有意义的事!

三十几年前,父亲在他的一文中曾写道:“……第三代机器人是智能机器人,它有感觉识别功能,有判断决策能力,能理解人的语言和一般图形……。”父亲很早就多次给我们讲过,未来的智能电话会是人手一个、未来的机器人会是不但可以模仿人类,而且可以自我学习,在很多方面能超过人的大脑。这些那时我们认为是“天方夜谭”的神话,当前不是都一个个地在实现吗!而在父亲生命最后写的“新三论提纲”中,现在AlphaGo所用的 “生物神经元网络与人工神经网络”也已列在他研讨的问题之中 。

此刻,我们姐弟三人在三个地方,用智能手机长途连线,见声见影。对局开始了,他们忽而兴奋地讨论着,忽而静静地思索,如何对付智能机器,大概有说不出的新鲜感吧。这不像是下围棋,也不是在竞技,因为它没有输家。机器永远能推动人类更快的进步,而它的智慧,是人赋予的。

我想,如果父亲能够看到他所预见和潜心投入的信息科学和人工智能领域在21世纪的发展进程,定当欣慰释怀,含笑九泉。

人机对弈,鏖战正酣……

2017年5月